Negli anni Ottanta, quando la cultura occidentale comincia a scoprirsi postmoderna e la fiducia nei modelli di produzione materiale e culturale che l’hanno guidata negli ultimi duecento anni mostra qualche crepa, la pratica del bricolage, con tutto il suo portato concettuale e operativo, torna ad assumere un nuovo rilievo. Si deve a Michel De Certeau una nuova messa a fuoco di questi temi. Con il libro L’invenzione del quotidiano dedicato alle “arti del fare”, apparso nel 1980, il filosofo francese ha ridisegnato la lettura che la società occidentale dava di se stessa. Il testo di De Certeau diventerà negli anni Novanta la stella polare di una nuova generazione di intellettuali e artisti che dovrà imparare a maneggiare i cambiamenti imposti dall’avvento della globalizzazione e dalla rivoluzione informatica nella produzione di beni e informazioni, nella circolazione del sapere, nei modelli economici e nella forma delle relazioni interumane.

Michel De Certeau si interroga su come le persone usano quello che consumano. La distinzione tra “uso” e “consumo” getta una luce nuova sui nostri comportamenti e illumina degli spazi rimasti ignoti – una distinzione molto attuale oggi, nel nostro presente ottimizzato da algoritmi sempre più sofisticati che ci inseguono fino nelle pieghe della nostra biografia.

Sappiamo ormai che, grazie all’apparato burocratico, alle ricerche di mercato, alle analisi dei sociologi, alle indagini della polizia, alle tracce sempre più cospicue che lasciamo negli archivi digitali, il potere, qualsiasi esso sia, sa tutto di noi, conosce le nostre preferenze e le nostre idee, il nostro stato di salute e la nostra situazione economica, la nostra propensione di spesa, il nostro orientamento sessuale…

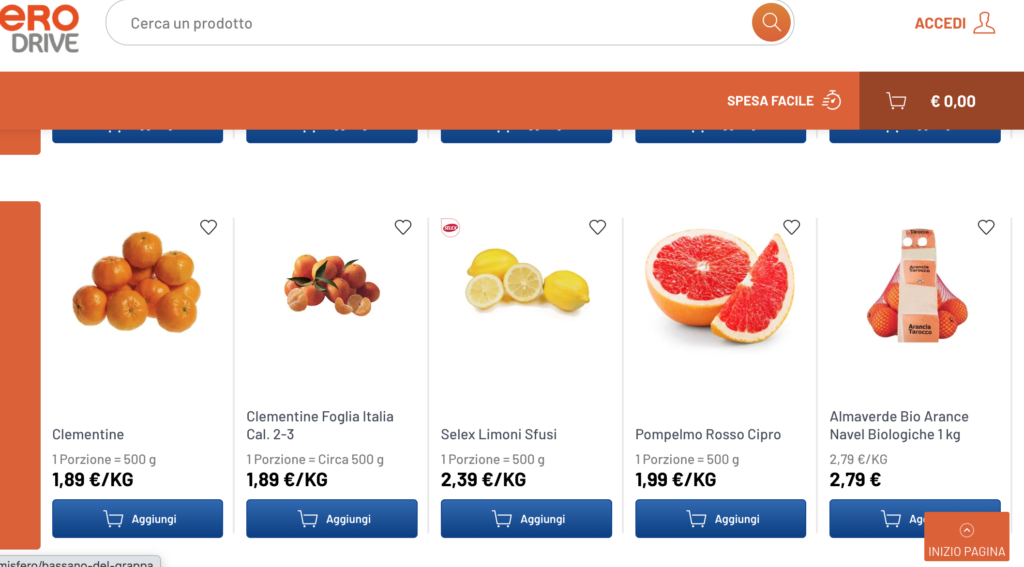

Tuttavia, dice De Certeau, le cose non sono così semplici: «Per esempio, l’analisi delle immagini diffuse dalla televisione (rappresentazioni) e della quantità di tempo passata davanti allo schermo (comportamento) dev’essere completata dallo studio di ciò che il consumatore culturale fabbrica durante queste ore e con queste immagini. Lo stesso vale per lo studio dello spazio urbano, dei prodotti acquistati al supermercato o dei racconti e delle leggende che i giornali mettono in circolazione. Questa fabbricazione da svelare è una produzione, una “poietica” (dal greco poiein: creare, inventare, generare) – ma nascosta, perché si dissemina negli spazi definiti e occupati dai sistemi della produzione (televisiva, urbanistica, commerciale eccetera) e perché l’estensione sempre più totalitaria di tali sistemi non lascia più ai consumatori un luogo in cui rivelare ciò che fanno dei prodotti. A una produzione razionalizzata, espansionista e al tempo stesso centralizzata, chiassosa e spettacolare, ne corrisponde un’altra, definita consumo: un’attività astuta, dispersa, che però s’insinua ovunque, silenziosa e quasi invisibile, poiché non si segnala con prodotti propri, ma attraverso i modi di usare, quelli imposti da un ordine economico dominante»1.

L’autore scopre la sottile ma profonda differenza tra uso e consumo: cosa facciamo veramente con i prodotti che la macchina delle merci ci mette in casa, tra le mani, nello sguardo? Questi modi di usare, spesso in maniera eterodossa ciò che ci viene assegnato, implicano un processo di decostruzione e riassemblaggio, un lavoro di montaggio, un bricolage appunto; pratiche che hanno strutturato tutti i processi creativi dagli anni Novanta sino a oggi, come ha chiaramente mostrato Nicolas Bourriuad nel libro Postproduction.

Bourriaud ricolloca le analisi di De Certeau nel panorama contemporaneo scrivendo: «Ne L’invenzione del quotidiano lo strutturalista Michel De Certeau analizza i movimenti nascosti sotto la superficie della coppia “produzione-consumo”, dimostrando che il consumatore, lungi dall’essere quell’elemento passivo al quale pensiamo, è impegnato in un insieme di operazioni assimilabili ad una veritiera “produzione silenziosa” e clandestina. Servirsi di un oggetto comporta necessariamente una sua interpretazione. Utilizzare un prodotto significa a volte tradirne il concetto. Leggere, guardare un’opera d’arte o un film significa anche sapere operare uno scarto: l’uso stesso è un atto di micro-pirateria, il grado zero della postproduzione. […] A partire dalla lingua che ci viene imposta (il sistema della produzione), costruiamo le nostre frasi (atti di vita quotidiana), riappropriandoci così di micro-bricolage clandestini, ultima parola della catena produttiva. […] Ciò che conta davvero è ciò che facciamo con gli elementi a nostra disposizione. Dunque siamo affittuari della cultura: la società è un testo la cui legge è la produzione, una legge che i cosiddetti utenti passivi scartano dall’interno grazie alle pratiche della postproduzione. Ogni opera d’arte, suggerisce Michel De Certeau, si può abitare come un appartamento in affitto»2.

[N]

1 Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano. Traduzione di Mario Baccianini. Edizioni Lavoro, Roma, 2010. p.7

2 Nicolas Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo. Traduzione di Gianni Romano. Postmediabooks, Milano, 2004. p. 18