1 La smaterializzazione dell’arte

Per ricapitolare brevemente i passi compiuti fino a qui possiamo dire che il cambiamento innescato nelle pratiche dell’arte dalle sperimentazioni dadaiste di inizio secolo tocca, durante gli anni Settanta, il suo apice con un momento che viene definito “smaterializzazione dell’arte”1. Come detto, nell’esperienza dadaista, specialmente nell’opera di Duchamp e Schwitters, si sono formulati due modelli: arte come concetto e arte come processo.

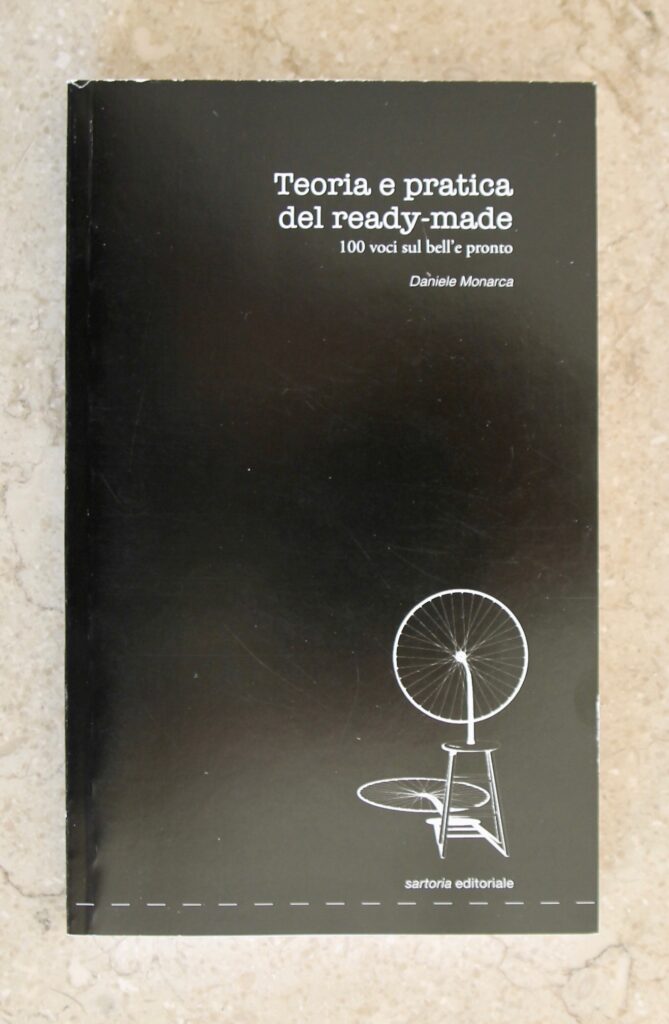

L’opzione concettuale ha il suo archetipo nel ready-made di Duchamp, qui la pratica artistica si raffredda e diventa una questione squisitamente concettuale che deve risvegliare “l’appetito di comprensione” dell’osservatore, piuttosto che accarezzare i suoi sensi; troverà esiti sorprendenti nella Pop art, nel Minimalismo e, come vedremo, nell’arte Concettuale.

L’opzione processuale, che ha il suo archetipo nel Merzbau di Schwitters, in cui le forme si surriscaldano trasformandosi in pratiche esperienziali aperte, avrà i suoi sviluppi nel New Dada, nel Situazionismo, in Fluxus, nell’Arte povera e in generale in tutte quelle esperienze che si fondano sul puro “accadere”, sulle arti performative in genere. È importane tornare a sottolineare come entrambe le opzioni utilizzino quale elemento di base del loro linguaggio la tecnica del “prelievo” e della ricontestualizzazione di elementi del reale nello spazio dell’arte. Ready-made e Merzbau sono due modi diversi per declinare la medesima idea, cioè uscire dallo spazio simbolico dell’immagine in cui il mondo è solo rappresentato e riportare l’arte nella prassi della vita.

Durante gli anni Sessanta il processo di smaterializzazione diviene sempre più veloce fino a raggiungere nel decennio successivo i suoi esiti più eclatanti e radicali. In entrambi i casi, è proprio la dimensione fisica dell’oggetto artistico, il suo essere “cosa” a venire messa in questione, nell’arte concettuale l’oggetto tende a scomparire fino a diventare pura idea, nelle pratiche performative l’oggetto si risolve nel semplice accadere del corpo.

Body art

Gli spettacoli futuristi (che finivano in premeditate scazzottate), le serate al Cabaret Voltaire e i festival Dada (movimentati e “fisici” quanto quelli futuristi), i travestimenti di Duchamp e il continuo andirivieni di Schwitters, la celebre escursione Dadaista e le analoghe esperienze surrealiste e tante altre esperienze simili hanno visto nel corso del primo Novecento emergere e imporsi la presenza fisica dell’artista. Dopo la Seconda guerra mondiale il corpo dell’artista diventa un elemento sempre più visibile nel processo creativo: da generatore di segni come nell’Action painting diventa protagonista, come nelle azioni di Yves Kline (le Antropomentrie) o di Manzoni (le Basi magiche), o nelle derive situazioniste. Nelle esperienze Fluxus, negli happening e nelle pratiche chiamate variamente Body art, Performing art o Arte corpotamentale, il corpo diviene segno esso stesso. Scomparso il filtro del medium artistico (pittura e scultura, per intendersi, diventato per altro ormai fragilissimo nell’ultimo decennio) il corpo dell’artista si trasforma nel medium espressivo.

La dimensione personale, biologica e biografica dell’artista si mescola all’analisi sociale e politica: tutte le pratiche che trovano nel corpo il loro punto di innesco portano alla luce e allo sguardo spesso perturbato dell’osservatore, elementi di disagio, sofferenza, costrizione.

Con le parole di Lea Vergine: «Sbloccate le forze produttive dell’inconscio, si scatenano – in un continuo drammatizzare isterico – conflitti tra desiderio e difesa, tra licenza e divieto, tra contenuto latente e contenuto manifesto, tra pulsioni di vita e pulsioni di morte, tra voyerismo ed esibizionismo, tra tendenze sadiche e piacere masochistico, tra fantasie distruttive e catartiche» 2.

Il corpo quindi, diventa il campo in cui le forze che agiscono nel conflitto sociale si scontrano e manifestano. Sui corpi degli artisti si riversa la violenza del potere burocratico; si pratica la ricerca della libera definizione delle identità; si demoliscono i vincoli imposti dalla cultura dominate; si afferma la differenza dei generi; si contesta l’ordine costituito e sessista e il potere patriarcale; si liberano le pulsioni profonde.

Una ricerca che si intreccia con le grandi esperienze del teatro sperimentale (il Living Theatre, Carmelo Bene, Grotowski, Barba, Kantor); con la filosofia e la psicologia di quegli anni (Deleuze, Lacan, Debord, Foucault) che demolisce le ultime certezze teoriche e scientifiche sull’unità dell’io, l’univocità delle pulsioni, l’unidimensionalità del desiderio.

La performance (come l’Happening) è un evento e quindi è un accadimento definito nel tempo e nello spazio che si sviluppa come una partitura dagli schemi variabili e imprevisti, aperto all’alea del caso e all’improvvisazione: è un “processo”. L’azione “in divenire”, si è detto, fonda le proprie radici sull’archetipo del Merzbau che porta nell’alfabeto e soprattutto nell’immaginario dell’arte, l’idea che l’opera possa, come una forma biologica, vivere una vita propria e svilupparsi indipendentemente dalla volontà dell’artista. Il rapporto dell’artista con l’opera cambia e da verticale e univoco (dal creatore all’oggetto creato), diventa orizzontale e binario (dal creatore all’oggetto–creatura e viceversa). Una dinamica che ha come idea portante e punto di arrivo l’ampliamento della coscienza e il rifiuto di ogni verità espressa a priori. È il fondamento teorico di ogni opera di matrice processuale (sia pittorica che musicale o poetica o teatrale) che lega come abbiamo visto, esperienze spesso molto diverse: le sperimentazioni di Cage e le derive Situazioniste, le immersioni psicoattive di Michaux e la scrittura automatica surrealista, gli Happening di Kaprow e le esplorazioni di Long.

La figura dell’artista in quanto specialista di una tecnica, detentore di un sapere esclusivo, viene a decadere. L’artista si trasforma in un attivatore, un incendiario che attiva epifanie collettive. Le performance sono esperienze che debordano dalla cornice imposta dalla burocrazia dell’arte, dai generi definiti, dagli spazi controllati dalla censura culturale e sorvegliati dal potere politico, per spingersi alla ricerca di un luogo di estrema liberazione emotiva e politica3.

Il coinvolgimento personale dell’artista è l’elemento di dirompente novità delle avanguardie storiche: Dada soprattutto, ma anche Futurismo e Surrealismo ne hanno fatto un punto centrale – ma non soltanto, come abbiamo detto, le proto-performance nelle serate futuriste o al Cabaret Voltaire, i camuffamenti di Duchamp, le strategie per disallineare le identità dei surrealisti, ma anche la partecipazione diretta alla rivoluzione di Lissitzsky e compagni può essere letta in questa chiave. Soprattutto, con il corpo dell’artista viene chiamato in causa direttamente anche l’osservatore che cessa di essere un elemento passivo, dedito alla pura contemplazione: scompare il diaframma/schermo dell’opera su cui si proiettano le pulsioni tanto dell’artista quanto dello spettatore. Nelle performance si viene a creare una prossimità, a volte davvero intollerabile o sovversiva, tra il produttore e il ricevente dei segni, tanto che spesso questi si trovano a confondersi.

Nel secondo dopoguerra la performance diventa prima una pratica che serve per elaborare immagini (Pollock, Kline, Cage, Beyus, Neuman) e quindi immagine tout-court. Grazie all’impiego sempre più sistematico di foto e videotape la fase della “documentazione” è sempre più parte integrante dell’evento, è progettata con l’evento stesso e diventa un oggetto che trascende la natura effimera delle azioni. L’utilizzo sempre più sistematico e consapevole della tecnologia favorisce quindi il processo di smaterializzazione dell’arte. Il corpus di opere di molti artisti si trova frequentemente consegnato solamente agli archivi e alle documentazioni, un aspetto questo che avremo modo di indagare in seguito, ma è bene segnalare come nel corso del secolo la “tecnologia” si sia intessuta in tutte le fasi natura del fare artistico. A ogni “novità” tecnologica è corrisposta una reazione che ha dato sorprendenti frutti nei linguaggi dell’arte: dai colori prodotti industrialmente che permettono la pittura en plein air degli impressionisti; all’invenzione della fotografia che costringe a una ridefinizione radicale dei linguaggi della pittura per diventare un linguaggio artistico essa stessa; all’avvento dell’oggetto di origine industriale che porta alla realizzazione dei ready-made; fino all’utilizzo dei video per documentare le performance.

La performance come linguaggio attraversa tutti i movimenti ed è variamente usata dalla metà degli anni Sessanta, alcuni artisti però ne hanno fatto la tecnica d’elezione. Vito Acconcicompie azioni sin dal 1964, dando rilievo ai rapporti interpersonali e mettendo in discussione i concetti di pudore, corpo pubblico, spazio privato. Nei Follow piece pedina passanti scelti a caso; in Proximity si accosta a uno sconosciuto fino ad esasperarlo; in Trademarks si contorce e morde fino a sanguinare per trasformare i segni del corpo in matrici per produrre impronte sulla carta. Nel 1972 compie la celebre azione nella galleria Sonnabend: costruisce una piattaforma inclinata come pavimento, sotto la quale si masturba amplificando il suono del proprio ansimare per gli spettatori che passeggiano sopra la pedana. Temi come intimità, privacy, desiderio sono messi in uno stato di tensione profonda, esasperati ma anche guardati con uno sguardo curioso, per scorgervi forme possibili di una nuova socialità.

Se il corpo ha perso sensibilità, narcotizzato dai beni di consumo e annichilito dalla violenza del potere, deve, per essere risvegliato, essere messo in costante stato di allerta e pericolo, deve essere capace di comprendere e nominare il potere che lo opprime. Chris Burden adotta proprio questa strategia, in ogni performance si mette in uno stato di allarme, si sottopone a prove di disequilibrio e vertigine; subisce la violenza di un colpo di fucile al braccio; arriva a farsi crocifiggere su di una automobile. La violenza segreta con cui il potere controlla la società diviene spettacolare ed esibita, la cornice artistica la trasforma da elemento invisibile e latente ad argomento esplicito.

L’opera di Hermann Nitsch (esponente di spicco dell’azionismo viennese, forse la più estrema manifestazione di questo àmbito espressivo) che nel suo “teatro delle orge e dei misteri” mette in moto complesse azioni collettive, davvero cruente e perturbanti (con sacrifici di animali, crocifissioni e fiumi di sangue), simili ai riti di una strana religione, che si concludono in una specie di catarsi collettiva (orge e misteri appunto), per toccare infine una specie di stato in cui i sensi e lo spirito di sublimano e pacificano4.

Non tutti gli artisti che indagano il corpo nelle sue implicazioni sociali ricorrono a gesti così estremi. Per Gilbert & George il corpo diventa il luogo su cui dislocare identità diverse: una specie di palcoscenico da cui emettere materiale culturale, con continue variazioni, sottrazioni, modulazioni, per decomporre gli stereotipi del pensiero e del gusto dominante. Iniziano la loro carriera con una folgorante e straniante performance che li vede, con il volto dipinto di bronzo come fossero delle statue, cantare un motivetto allegro vestiti come dei perfetti gentleman. In seguito tutta l’opera del duo britannico sarà incentrata proprio su una incessante attività di riconfigurazione linguistica e identitaria: nulla nel lavoro di Gilbert & George è definito stabilmente, nemmeno la loro identità personale dissolta in quella & che lega i loro nomi.

Per Urs Luthi la performance è un modo per modificare il contenuto culturale e sociale del corpo. Luthi rimescola gli stereotipi con una leggerezza di tocco vagamente glam, nelle sue immagini le identità sessuali e le differenze dei generi diventano instabili e aleatorie.

[N]

1 La definizione “smaterializzazione dell’arte” è stata coniata dalla critica americana Lucy Lippard nel 1973.

2 Lea Vergine, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio. Skira, Ginevra-Milano, 2000. p.9. Il libro di Lea Vergine offre un’ampia panoramica della body art, e delle storie “simili” cioè ad essa assimilabili, dagli esordi a oggi. Body art, infatti, non è solo un genere o una corrente definita quanto piuttosto una tecnica e una sensibilità e, come tale, ha contorni ampi e incerti.

3 L’ampliamento della “coscienza” è affine alle esperienze che derivano dalla cultura psichedelica e dall’utilizzo di allucinogeni, àmbiti in cui la realtà è percepita come aperta e aleatoria, mobile e incompiuta, in cui il tempo ordinario, misurato economicamente, ottimizzato dalla produzione e contingentato dal consumo, si dilata, perde coerenza, deflagra, scompare. Un risultato simile, per altro, a quello che le suggestioni delle filosofie orientali stanno producendo in quegli stessi anni nella cultura occidentale. Ricordiamo però che il terreno su cui crescono questi diversi influssi è stato preparato dal Surrealismo e dalle idee che Breton e compagni (e, prima di lui, Tzara e compagni) hanno seminato tra gli anni Venti e Trenta.

4 Ovviamente, si può ottenere l’effetto contrario, con l’immancabile esposto in procura: https://www.youtube.com/watch?v=TXbOcvkAEKY.

2 Arte e femminismo

La performance si è rivelata una pratica perfetta per far emergere la peculiarità della “sensibilità” femminile. Il movimento femminista1 assume dalla metà degli anni Sessanta – dopo oltre un secolo di lotte – una forza e una consapevolezza nuova, sul palcoscenico dell’arte si affacciano delle autrici che rifiutano di utilizzare il linguaggio degli uomini, del potere patriarcale. Scrive Helena Reckitt: «Alla sua nascita, negli anni ’60 e ’70, l’arte femminista è a sua volta inquadrata in altri movimenti artistici e nelle interpretazioni che ne vengono fornite. […] Comincia a essere riconosciuta come specifica pratica artistica […] che affondava le sue radici in una presa di coscienza politica»2. Questo passaggio, da pratica artistica a pratica politica, mette in una prospettiva completamente diversa molte esperienze che le donne stavano compiendo in quegli anni. Il fatto interessante è allora questo: è la dimensione di lotta politica che “determina” la dimensione artistica, e il legame dell’arte delle donne con le dinamiche della cultura di quel tempo è più profondo che in altre aree viluppatesi all’interno dei “confini” della sfera artistica. Per questo, ancora oggi tante artiste (e artisti, perché no) fanno arte assumendo attivamente tanti elementi elaborati dal pensiero femminista, anche perché i problemi messi in evidenza tra gli anni Sessanta e Settanta da quella generazione di donne coraggiose (sfruttamento, minorità, stereotipizzazione, violenza, ecc…) sono più che mai vivi.

Queste nuove soggettività trovano nella body art il linguaggio3 per far emergere l’oppressione e la violenza a cui le donne sono sottoposte nella società occidentale, confinate in stereotipi culturali che impongono loro i ruoli sociali minori di moglie/madre o di oggetto sessuale privo di individualità.

Il femminismo è una grande stagione di autocoscienza, per la prima volta le donne si trovano a poter affermare se stesse, nella propria differenza: questa appropriazione di identità – riassunta dall’aforisma: io che dico io – è però una pratica faticosa, impervia, che impone gesti drastici e dolorosi di presa di possesso di sé.

Gina Pane interpreta questo percorso con performance costruite come rituali: si lacera la pelle con delle spine di rosa, si arrampica su una scala di chiodi, si ferisce le palpebre e lacrima sangue, ingerisce compulsivamente carne e latte.

Presupposti assunti anche da Marina Abramovic: nella sua opera si sottopone a prove durissime considerando il proprio corpo come un terreno di sperimentazione. In coppia con il compagno Ulay mette in scena i limiti sociali dentro ai quali si muovono gli individui, scoprendone i punti di frizione e conflitto. Punti di tensione che emergono anche nelle azioni in cui Marina ripete ossessivamente gesti semplici, quotidiani. Il punto più estremo (dopo il quale smetterà la sua attività performativa) Abramovic lo tocca nell’azione che la vede per sei ore completamente passiva in balia del pubblico.

Il ruolo della donna e gli stereotipi culturali che generano discriminazione sono anche il terreno su cui si sviluppa la ricerca di Valie Export. La donna vista come oggetto di consumo, proprietà esclusiva dell’uomo, feticcio sessuale sono elementi che vengono rivolti con ferocia contro lo sguardo dell’osservatore per costringerlo a riconoscere la propria ipocrisia.

Il corpo della donna come territorio da indagare e scoprire è al centro del lavoro di Carolee Scheemann: nella sua performance più famosa estrae dalla propria vagina un tessuto su cui è scritto un testo in cui confuta una tesi strutturalista secondo la quale le donne non sono in grado di essere creative. Non diversamente Shigeko Kubota nella sua celebre e perturbante azione Vagina painting utilizza un pennello fissato alle anche per produrre quadri assimilabili alla tradizione dell’Action painting per farne emergere il sottotesto sessuale e maschilista (comune a tutta l’arte occidentale): l’artista che si impossessa con violenza della tela e la insemina con il proprio pennello-fallo, spargendo sulla superficie vergine dell’opera la propria spermatica energia creativa.

Di segno diverso il lavoro Mierle Laderman Ukeles che sposta sul teatro pubblico la condizione invisibile, censurata delle donne. Fare arte diventa l’affermazione di una condizione minoritaria e insieme una presa di coscienza e di parola, un’assunzione di ruolo e potere. In questo caso i gesti quotidiani che ogni donna compie nel proprio misconosciuto lavoro di cura domestica diventano dei ready-made da ricollocare nello spazio sociale: da invisibili e dati per scontati a esibiti problemi pubblici e politici.

Anche Rebecca Horn indaga il ruolo sociale del corpo, in particolare quello femminile e lo fa costruendo strane protesi che evocano difficoltà motorie o dispositivi che ostacolano l’interfaccia con il mondo. È un immaginario fatto di filtri, impedimenti, diaframmi dentro i quali i corpi si dibattono e ai quali si devono adattare – specialmente i corpi delle donne, tradizionalmente imprigionate in indumenti come corsetti e giarrettiere assimilabili a gabbie. I riferimenti agli strumenti di coercizione medico-psichiatrici sono più che evidenti, Horn mette negli occhi dello spettatore proprio quelle forme di condizionamento biopolitico tipiche di ogni struttura moderna (scuola, ospedale, caserma, fabbrica) studiate da Foucault nel suo celebre libro Sorvegliare e punire.

[N]

1 «Ispirate dal movimento per i diritti civili e dai gruppi pacifisti negli Stati Uniti, dalla rivolta studentesca in Europa e dai fermenti intellettuali ed estetici di quello che verrà definito poststrutturalismo e postmodernismo, negli anni ’60 le donne alzano la testa. Spronate da Simone de Beauvoir, che nel Secondo sesso (pubblicato in Francia nel 1949 e in Italia nel 1961) constata lucidamente che “non si nasce, am si diventa donna; è la civilizzazione intera che produce questa creatura”, e da Betty Friedan, che nel suo testo La mistica della femmina (pubblicato negli Stati Uniti nel 1963 e in Italia nel 1970) affronta il “problema senza nome”, le donne si riuniscono in gruppi di autocoscienza le cui discussioni finiscono per gettare luce su ampie zone di discriminazione. Non più trattate alla stregua di casi isolati, quelle che fino ad allora sono state viste come “vicende personali” cominciano a essere interpretate come conseguenze logiche di strutture politiche più ampie. Intuendo la possibilità di liberarsi dal fardello del proprio vissuto personale le donne decidono di fare fronte comune per contestare i meccanismi con i quali i sistemi politico deformano la loro vita, le loro aspirazioni, i loro sogni. Scegliendo la strada dell’attivismo, ben presto le femministe si ribellano alle istituzioni oppressive della tradizione, decise a creare universi che tengano in maggior conto la vita delle donne. […] Le artiste sono ispirate in particolare dalla realtà “costruita” – dunque non “naturale” – teorizzata da de Beauvoir. Non essendo il risultato di qualche imperscutabile “legge naturale”, la vita delle donne può essere ridefinita, rivista, modificata e migliorata». Helena Reckitt (a cura di), Arte e femminismo. Traduzione di Marina Rotondo. Phaidon, Londra, 2005. pp. 20-21.

2 Ivi. p. 19.

3 Ovviamente l’esperienza artistica prodotta in questa grande stagione civile e politica non si riduce alle espressioni, pur eccezionali, che le donne hanno compiuto utilizzando “il corpo come linguaggio”. Molte altre donne hanno fatto arte con altrettanta forza impiegando linguaggi “tradizionali”, soprattutto tecniche artigianali o minori, o tradizionalmente assegnate alla sfera femminile, rivendicandone polemicamente la specificità. Ma la body art, in quanto “nuovo” linguaggio è stato interpretato e utilizzato proprio in forza della sua novità: svincolato da ogni retaggio storico e culturale, era una specie di nuovo territorio da esplorare senza portarsi appresso fardelli patriarcali o costruzioni maschili.

3 Arte come idea: Concettuale

L’inizio degli anni Sessanta sono stati un grande laboratorio di sperimentazione linguistica, tra la fine del decennio e l’inizio di quello successivo il naturale sviluppo delle esperienze messe in movimento accelera e assume un atteggiamento più radicale e intransigente. Aspetti che si riscontrano non soltanto in arte ma più in generale nei rapporti sociali, politici, economici: un rapido sguardo a un manuale di storia può dare conto del clima di tensione esistente tra i vari attori della scena sociale – tra i generi, con l’affermarsi del movimento femminista; tra le forze produttive, con l’indurirsi della lotta di classe; nella politica, con la recrudescenza dello scontro tra le forze riformatrici o rivoluzionarie e le strutture di potere; tra gli stati, con l’acuirsi delle tensioni internazionali tra Usa e URSS e l’accelerazione dei processi di decolonizzazione; nell’economia in depressione e con l’esplodere della crisi petrolifera.

Gli artisti prendono parte alla grande stagione rivoluzionaria assumendo atteggiamenti radicali spesso apertamente (e a volte ambiguamente) anti sistema. Il movimento più emblematico in questo senso è quello dell’arte Concettuale che porta a compimento il lungo percorso di trasformazione e demolizione del tradizionale agire artistico (cominciato con il Dadaismo) in cui il processo di formazione delle immagini è più importante delle immagini che si sono prodotte, in cui l’idea è più importante dell’oggetto. Questo atteggiamento è sintetizzato dall’aforisma di Joseph Kossuth, il più eminente esponente di questa tendenza: l’arte è la definizione dell’arte.

Come detto, nel rifiuto di ogni linguaggio tradizionale il dadaismo ha messo a disposizione due modelli artistici completamente nuovi: il modello processuale, che abbiamo visto svilupparsi nel New Dada e nell’Antiform americano, nel Situazionismo, in Fluxus e nell’Arte povera e in tutte le esperienze performative e il modello concettuale, attivo nella Pop art, nel minimalismo e soprattutto, come vedremo ora, nell’arte concettuale.

La definizione Conceptual art appare per la prima volta nel 1967 in un testo di Sol Lewitt, è quindi esplicito il filo di continuità che lega le esperienze degli artisti concettuali, che iniziano a emergere alla fine degli anni Sessanta, con i minimalisti americani e gli altri attori della scena statunitense ed europea.

«L’arte concettuale fu il prodotto di molteplici e ripetuti moti di rivolta contro le quattro caratteristiche che definivano l’opera d’arte secondo le istituzioni artistiche occidentali […] materialità dell’oggetto, specificità del mezzo, visualità e autonomia»1. Queste caratteristiche vengono a cadere nella sostanziale “indifferenza” (indifferenza di derivazione duchampiana, ovviamente2) che gli artisti concettuali dimostrano per l’opera in quanto oggetto, il loro è quello di esprimere il pensiero indipendentemente dalle forme attraverso le quali si manifesta: nelle esperienze concettuali la manifestazione fisica dell’oggetto artistico non è vincolante, è anzi considerata un ostacolo.

Sintetizzando, possiamo affermare che l’elaborazione di un’opera concettuale non avviene attraverso un processo, bensì attraverso una procedura: con l’applicazione di protocolli per la verifica di teorie, la predilezione per la catalogazione, l’applicazione di ordini seriali e l’astrazione logica e matematica.

Nel suo libro del 1967 L’arte dopo la filosofia Kosuth3, con definizioni tautologiche ormai celebri come “art as idea as idea”, (arte come idea come idea) rivendica come unico ruolo possibile dell’arte quello di definire se stessa attraverso un processo di analisi concettuale e di investigazione filosofica. Già agli inizi degli anni Sessanta Ad Reinhard dichiara come non sia più possibile fare arte in senso tradizionale e che l’ultimo quadro che è possibile dipingere è quello che definisce se stesso. La generazione che prende la parola con la Conceptual art porta a compimento questo processo di trasformazione dell’arte: da pratica estetica a disciplina filosofica, da tecnica che rappresenta il mondo a dispositivo che definendo se stesso definisce il mondo.

Joseph Kosuth, artista americano di origine ungherese, è probabilmente l’artista più riconoscibile dell’arte concettuale ed è autore delle opere che rappresentano il palinsesto del movimento. Nel 1967 con Art as idea as idea, produce delle serie di gigantografie di testi, locuzioni e definizioni tratte dai dizionari e trasforma i concetti in esperienze visive che cortocircuitano i nostri abituali schemi di divisione tra idea e opera, concetto e oggetto.

Con Una e tre sedie (una sedia, una fotografia della sedia e una definizione di sedia) e lavori analoghi, mette in discussione i rapporti tra immagine e parola. Kosuth non dice nulla sul mondo, non racconta: enumera in riflessi circolari diversi sistemi linguistici. L‘arte si smaterializza e diventa un flusso di informazioni, di bit senza peso. Un flusso che si sposta facilmente dagli ambienti specifici dell’arte, il museo o la galleria, per arrivare nelle strade e assimilare forme di comunicazione peculiari di altri ambiti.

Il collettivo inglese Art & Language, nato nel 1966 e formato da Terry Atkinson, David Bainbrige, Michael Baldwin, Harold Hurrel, sviluppa il proprio lavoro in una dimensione puramente mentale, puntando sul concetto di serialità, secondo il quale gli elementi che compongono la creazione sono le parti uguali di un insieme semantico privo di gerarchia.

Molti artisti dell’area concettuale condividono la passione per la catalogazione o l’elaborazione seriale, è un tratto che evidenzia lo spirito del tempo in cui le strutture di produzione, le relazioni sociali e culturali si sono irrigidite in forme precise di controllo, standardizzazione e gestione specializzata, in gabbie più o meno visibili o percepite, che gli artisti (europei e statunitensi) cercano di demolire o, come in questo caso, rendere evidenti, smascherare.

Robert Barry persegue la dematerializzazione dell’arte: con gli Ultitled, installazioni di fili di nylon invisibili attraverso i quali misurare, definire lo spazio; oppure diffonde gas inerti negli ambienti per saturarne e ridefinirne i volumi; o i Telepathic pieces, lavori paradossali trasmissibili solo mentalmente. Nel 1969, alla sua personale alla galleria di Amsterdam Art&Project espone un cartello During the exibition the gallery will be closed. Oppure dissemina gli ambienti di semplici verbi o aggettivi, come suoni secchi, espressioni mute di un linguaggio portato alle estreme conseguenze espressive.

John Balbessari lavora sulla parola scritta associata a immagini fotografiche o dipinte, spesso le immagini sono frammentarie o di difficile interpretazione e non hanno alcun rapporto con le parole – la continuità con Duchamp è evidente.

Laurence Weiner convinto che quel che importa è l’idea e non l’esecuzione smette di dipingere alla fine degli anni ‘60. Da quel momento di dedica a produrre Statements, dichiarazioni scritte di opere ancora da realizzare, che definisce come sculture verbali. Come i Wall drawing di Lewitt, gli Statement di Weiner sono ripetibili da chiunque seguendo i progetti di realizzazione. Sempre in quegli anni si dedica a operazioni meramente manuali (scrostare un muro, spruzzare colore) accompagnate da testi che descrivono l’operazione stessa.

Come Weiner, Kossuth, Art & Language, anche Mel Bochner è impegnato in una analisi del sistema linguistico dell’arte. Un sistema sempre più ridotto alla sua nuda essenza: una costruzione fatta di zone oscure e aporie. Il linguaggio non è neutro, ci suggerisce Bochner, ma è il luogo in cui le relazioni di potere si manifestano. Mettere a nudo il linguaggio significa svelare il meccanismo del potere.

On Kawara nei Date Painting dipinge i dati relativi la realizzazione dell’opera stessa: l’opera quindi definisce se stessa. Un’autoreferenzialità che si ritrova anche nel racconto della propria vita: nel ciclo I got up at, con cartoline postali inviate a conoscenti, segnala l’ora del proprio risveglio; in I went fa un elenco dei propri percorsi; in I met un elenco di persone incontrate. Significativa nel ‘69 la serie di dieci libri One Million years con l’enumerazione di un milione di anni in cui la temporatiltà diventa una definizione.

Anche Roman Opalka è ossessionato dal tempo: tutta la sua opera è una serie ininterrotta, cominciata nel 1965, con cui l’artista misura su se stesso lo scorrete del tempo. La serie inizia con il primo quadro in cui partendo dall’alto a sinistra, l’artista scrive un numero per continuare in sequenza fino a riempire l’intera superficie della tela. La numerazione riprende allo stesso modo con il quadro (di identiche dimensioni) successivo, e così via, all’infinito. Alla fine di ogni quadro Opalka si fotografa – stesso set, uguale abbigliamento: come lo scorrere del tempo fissato sulla tela la fotografia documenta lo scorrere della vita sul volto dell’artista.

Kawara e Opalka mettono in scena un rapporto con il tempo storico e personale quantomai attuale: sono evidenti le correlazioni con le odierne, ossessive pratiche di auto-documentazione (blog, selfie, biografia dislocata nei social network…).

Sull’atteggiamento compilatorio si fonda anche l’opera dei coniugi Bernd e Hilla Becher, una straordinaria attività fotografica di catalogazione durata 40 anni di edifici di matrice industriale improntata a criteri di impassibile oggettività.

Il tedesco Hans Haacke è impegnato a decostruire la presunta neutralità ideologica delle istituzioni di cui si compone il sistema dell’arte e a sottolineare come questo non costituisca che un tassello della macchina di potere del capitalismo, denunciando le logiche di sfruttamento sul quale si fonda. Ogni suo intervento indaga la matrice economica dell’arte, il sistema del conferimento del valore culturale e i conseguenti interessi finanziari sull’oggetto artistico. Un atteggiamento critico che ha fruttato all’artista innumerevoli problemi nella relazione con quelle istituzioni artistiche (musei, gallerie, collezionisti, critici) all’interno delle quali necessariamente si sviluppa il suo lavoro. Possiamo considerare Haacke un moderno Jago, che tradisce il signore che serve.

Il linguaggio non è da intendersi solamente come il sistema scritto-orale, ma è da considerare come un dispositivo più ampio in cui si integrano in modo dinamico gli elementi che costituiscono il nostro habitat. Dan Graham si interessa agli elementi architettonici che compongono e definiscono lo spazio che percorriamo inconsapevolmente ogni giorno. Graham crea strutture ambigue in cui si manifestano le contraddizioni degli spazi costruiti, creati per produrre distacchi e esclusioni anziché favorire scambi e prossimità. L’architettura e l’urbanistica sono per Graham finzioni di trasparenza e partecipazione, diaframmi che impediscono le relazioni, labirinti in cui i contatti tra le persone si sfasano e scompongono.

Allo stesso modo l’artista francese Daniel Buren indaga la forma dello spazio e cerca di rendere visibili i rapporti di forza e le tensioni che definiscono la natura dei luoghi. È un lavoro che trova la sua massima espressione proprio nei luoghi pubblici in cui l’artista interviene saturando spazi interstiziali o rendendo solidi volumi altrimenti invisibili. L’alfabeto di Buren è ridotto all’essenziale, dal 1967 utilizza strisce verticali di uguale spessore per ricoprire, sezionale, campionare gli spazi in cui interviene. Un linguaggio standard, ridotto al grado zero con cui sondare e risemantizzare l’esistente.

Anche in Italia – negli anni in cui furoreggia l’Arte povera – molti artisti sono attivi nell’area concettuale. Tra gli antesignani si deve citare il milanese Vincenzo Agnetti capace di affrontare in modo originale temi connessi alle logiche della comunicazione e alle convenzioni linguistiche. Emblematico è il celebre Libro dimenticato a memoria in cui lo spazio scritto è negato. Una tendenza alla riduzione che esplora i limiti del linguaggio e i conflitti tra medium e messaggio.

Anche il lavoro di Maurizio Nannucci è una ricognizione sulle forme del linguaggio. Sebbene vicino agli ambienti Fluxus, può essere considerato un esponente dell’area concettuale in virtù di un atteggiamento in cui la materialità degli oggetti viene assorbita dall’analisi. Il lavoro di Nannucci intreccia la poesia concreta e visiva e tenta di riconfigurare il linguaggio – il nostro, in cui nulla è originale e personale – in nuovi percorsi visivi e cognitivi, per attivare relazioni imprevedibili e originali. Interessante il rapporto con lo spazio e l’architettura che nel corso degli anni diventerà sempre più stretto e spettacolare.

[N]

1 Peter Osborne (a cura di), Arte Concettuale. Traduzione di Matteo Mazzacurati e Ira Torresi. Phaidon, Londra, 2006.p. 18.

2 «L’aspirazione del readymade duchampiano a generare indifferenza estetica lo ha reso una forma d’arte ambigua, instabile e transitoria. Anche il readymade, al pari degli spartiti di Cage, andava in due direzioni opposte: (1) verso la Pop Ar, estetica del consumismo e la scultura minimalista, (2) verso un’arte che puntava davvero a essere indifferente all’estetica, e quindi “puramente concettuale. È in quest’ultimo senso che possiamo considerare il readymade sia come il “principio” dell’arte concettuale sia la sua nemesi, la Pop art. Si può interpretare l’arte concettuale incentrata sul linguaggio alla stregua di un tentativo di ristabilire e di estremizzare l’iniziale impulso antiestetico del readymade mediante l’”indifferenza visiva” e il contenuto di natura concettuale e ideale del linguaggio, inteso quale materiale semantico “readymade”. Invece di impiegare il linguaggio solo come uno degli elementi di un’opera (nonostante rappresentasse quello “operativo”, molte opere d’arte concettuale degli anni ’60 e die primi anni ’70 tentarono di utilizzarlo in maniera esclusiva. Tale processo trasformò un gesto fondamentalmente negativo come quello dell’”indifferenza visiva” di Duchamp in un’arte che si definisse in termini positivi e linguistici: l’Arte Concettuale. […] Negli anni ’60 tale rivoluzione trasse nuova linfa dalla nascita di una disciplina per lo studio dei segni (la “semiologia” di scuola francese), basata sui principi della linguistica generale di Ferdinand de Saussure. La sua diffusione in ambito artistico venne favorita dalla sempre più frequente consapevolezza (implicita nel Minimalismo) che anche la “pura otticità”, tanto osannata dai modernisti nella pittura astratta, non era in fondo che il prodotto di un complesso discorso critico sulla fruizione dell’arte, e non era una qualità insita nella fruizione in sé». Ivi, p. 28.

3 Kosuth pone il proprio lavoro in esplicita continuità con quello di Duchamp. Così si esprime l’artista in un celebre testo del 1969: «Il problema della funzione dell’arte venne sollevato per la prima volta da Marche Duchamp. Possiamo infatti attribuire a Marcel Duchamp il merito di avere dato all’arte la sua identità. […] L’arte “moderna” e le opere precedenti sembravano collegate in virtù della loro morfologia. In altre parole: il “linguaggio” dell’arte restava lo stesso, mentre esprimeva cose nuove. L’evento che rese concepibile la possibilità di “parlare un’altra lingua” e tuttavia fare dell’arte che avesse senso fu il primo semplice ready-made di Duchamp. Con il ready-made l’arte spostava il proprio obiettivo dalla forma del linguaggio a quanto veniva detto. Il redy-made mutò la natura dell’arte da una questione morfologica a una questione di funzione. Questo mutamento dall’”apparenza” alla “concezione” – segnò l’inizio dell’arte “moderna” e l’inizio dell’arte “concettuale”. Tutta l’arte (dopo Duchamp) è concettuale (in natura) perché l’arte esiste solo concettualmente». Joseph Kosuth, L’arte dopo la filosofia. Il significato dell’arte concettuale. Traduzione di Gabriele Guercio. Costa & Nolan, Genova, 1987. pp. 24-25.